お酒の味わいを楽しむにあたって、意外におろそかになりやすいのは酒器の選定です。

お酒の味わいを楽しむにあたって、意外におろそかになりやすいのは酒器の選定です。

一升瓶からラッパ飲みをしたり樽に口をつけて飲んだりする人はまずいないでしょう。

ほとんどの人はお酒を楽しむ時のお気に入りの器を持っていると思います。

どんな器で飲んでもお酒の味に違いはないと思っていませんか?

では、お酒をどんな器で飲むのかによって微妙な味わいが異なってくることをご存じでしょうか。

実は、酒器を変えるだけで、驚くほど味の印象は変わります。

もちろん、お酒そのものの品質はとても重要ですが、ここでは酒器選びについて取り上げたいと思います。

そこで、まずは酒器選びに役立つ3つのポイントをご紹介します。

酒器の大きさ

まずはサイズに注目しましょう。

まずはサイズに注目しましょう。

小さめのおちょこやぐい飲みの場合は、ほとんど一口で飲み干してしまうため、器による味の違いは少なくなっています。

ですから、あまり気にすることなくデザイン重視で選んでしまいましょう。

最近はいろいろなデザインのものが販売されていますので、ぜひお気に入りのものを見つけてください。

一口で飲み切れるタイプの酒器では、注ぎつ注がれつという日本ならではのスタイルでお酒を楽しむことができます。

もう少し大きめのサイズの酒器になると、その材質や形状で味の感じ方が変わってきます。

さらに、飲みきるのに時間がかかりますから、お酒の温度変化による味の違いも感じられることになります。

ですから、大きめの酒器は素材や形に注目して好みのものを選ぶとよいでしょう。

素材で選ぶ酒器

たいてい、利き酒をする時には利き猪口やアンバーグラスなどが使われます。

たいてい、利き酒をする時には利き猪口やアンバーグラスなどが使われます。

利き猪口は、酒本来のうま味や色、糖質、酸度などを知ることに特化したいわばプロ用の酒器です。

しかしこれらの器は、お酒を美味しくいただくための器としては必ずしも最適とはいえないのです。

お酒の香りや味を同一条件で比較するのに都合が良いために、器を統一しているに過ぎないからです。

酒器には様々な素材のものがあり、それぞれに特徴があります。

例えば、ガラスと陶器では感じる味の傾向がかなり異なります。

ガラス製の酒器はシャープで繊細な味わいで、日本酒の味を細部までしっかりと感じることができます。

一方、陶製の酒器はその逆の傾向で、味が柔らかくまろやかに感じられます。

このような特徴をふまえて、手元のお酒をどう味わいたいかで選ぶとよいでしょう。

ガラス製の酒器には繊細な味わいのお酒がよく合いますが、濃厚なタイプのお酒を入れるとやや飲み疲れてしまうことがあるかもしれません。

陶製の酒器は飲み疲れしにくく、ゆったりと時間をかけて飲むのにぴったりです。

特にこの酒にはこの材質でという決まりはありませんので、いろいろと試してみてください。

同じお酒でも、コップで飲む場合と湯飲みで飲む場合でどのように味わいが違うのか、ぜひ実験してみてください。

形状で変化する酒の味わい

酒器の形状で味わいに大きく影響するのはその口径です。

酒器の形状で味わいに大きく影響するのはその口径です。

口径が小さいとすっきりとした印象になり、逆に口径が広いと濃厚に感じます。

ですから、軽い飲み口でたくさん飲みたいときは縦長で口径の小さな酒器で、量は少なくてもじっくりと飲みたいときは口径の広いものを選ぶとよいでしょう。

酒器が変わることによって味わいが変化する理由は人間の味覚にあります。

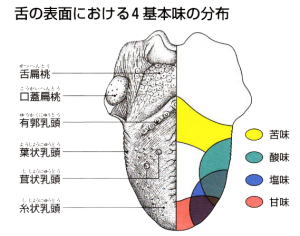

一口に味といっても色々な味があり、甘味、酸味、辛味、苦味、渋味のいわゆる五味がそうです。

これらの味は主に舌で感じますが、これらの味を舌のどの部分で感じるかは味の種類によって異なります。

ここがポイントです。

つまり、酒器の形や大きさ、傾け方などによって、唇や舌の形が変わり、同じお酒であっても微妙に味わいが異なって感じられることになるのです。

これは、酒器を選ぶことによって、お酒の味わいをよりいっそう幅広く、深く楽しめるようになるということを意味しています。

では、主な酒器の形状ごとの味の傾向をまとめてみましょう。

口径が小さく椀型で比較的厚い縁のあるもの

このタイプの器では、お酒はまず舌の先端部分に柔らかく少しずつ流れてゆきます。

このタイプの器では、お酒はまず舌の先端部分に柔らかく少しずつ流れてゆきます。

実は舌の先端部分は、舌の中で最も甘味を感じる部分です。

お酒の持つ本来の甘みをさらに引き出して楽しみたいなら、この酒器を選ぶとよいでしょう。

口径が比較的大きく椀型で縁が薄いもの

この形の器で飲むと、お酒は舌の広い部分に行き渡ります。

この形の器で飲むと、お酒は舌の広い部分に行き渡ります。

そのため、お酒の持つ様々な味わいを感じとることができます。

特に、馬上杯や高坏のような台付の器は口に運ぶのに無理が無く、自然と舌の広い部分にお酒が広がって美味さも一段と増します。

お酒の様々な味わいの要素を綺麗にまとめてくれる酒器と言えるでしょう。

桶型をしたもの

このタイプの器では、飲むとお酒が舌の中央付近に流れていきます。

このタイプの器では、飲むとお酒が舌の中央付近に流れていきます。

舌の中ほどの両側部分は、舌の中で最も酸味を感じるところです。

ですから、酸味が強調される結果となります。

繊細な酸味に焦点を当てるのに最適な器と言えます。

口径が比較的大きく、端反りのある薄手の椀型のもの

お酒がゆっくりと舌全体に行き渡るような形状の器です。

お酒がゆっくりと舌全体に行き渡るような形状の器です。

甘味、酸味、辛味、苦味、渋味のすべてが感じられます。

お酒の持つ良いところだけでなく悪いところも包み隠さず出す、ある意味とても怖い器とも言えます。

お酒の持つ様々な味わいを素直に楽しみたいならこのタイプのものがよいでしょう。

酒を知り器を知る

お酒の味は飲むのに用いる酒器によっていろいろと変わります。

お酒の味は飲むのに用いる酒器によっていろいろと変わります。

そして、そのお酒にマッチした酒器の形というものもあります。

お酒の美味しさは、お酒の本来持っている香りや味を十分に引き出すことのできる酒器を用い、お酒に合った肴と一緒に楽しむことによって、ますます際立つことになるのです。

もちろん、このお酒には必ずこの器、というように組み合わせを限定してしまう必要はありません。

好みやその時の気分によって変えてみるのもよいでしょう。

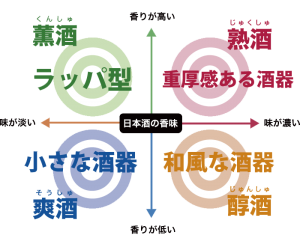

上記の酒器の形状で変化する酒の味わいを知ることは重要ですが、薫酒、爽酒、醇酒、熟酒の4タイプに分けてイメージのみで酒器を選んでみるのもいいかもしれません。

薫酒、爽酒、熟酒、醇酒の4タイプの分類法はこちらの「日本酒の味わいと香りの表現」の記事を参考にしてください。

薫酒(大吟醸、吟醸系)に合う酒器

薫酒系の酒は、大吟醸や吟醸酒に代表される吟醸香と呼ばれる香りの高いお酒です。

薫酒系の酒は、大吟醸や吟醸酒に代表される吟醸香と呼ばれる香りの高いお酒です。

この吟醸酒などに多く見られる薫酒には酒器に注がれた吟醸香を逃さず堪能することがよりいっそう味わいを引き立たせる秘訣です。

したがって、口が広く上に広がった底の深いラッパ型の酒器が最適といえます。

爽酒(普通酒、本醸造)に合う酒器

本醸造酒に多く見られる淡麗で爽快な辛口の爽酒タイプの日本酒を引き立てるのは一気に飲みきってしまう程度の小さな酒器がおすすめです。

本醸造酒に多く見られる淡麗で爽快な辛口の爽酒タイプの日本酒を引き立てるのは一気に飲みきってしまう程度の小さな酒器がおすすめです。

お酒の温度が変わらないうちに飲みきってしまうことでこのタイプの酒本来の味を味わうことができます。

また、爽酒のもつ爽やかさをよりいっそう味わいたいのなら細身でラッパ型のものを選ぶことでほのかに香る酒の香りを堪能することができます。

熟酒(古酒、長期熟成酒)に合う酒器

古酒、長期熟成酒などに代表される熟酒タイプの日本酒はフルーティーかつ濃厚です。

古酒、長期熟成酒などに代表される熟酒タイプの日本酒はフルーティーかつ濃厚です。

熟酒に合う料理もまたイタリア料理や中華料理といった油を使った料理が多いのが特徴です。

したがって、料理の華やかさに負けない重厚感のある美しい色調の酒器を用いるのもいいでしょう。

熟酒はしっかりとした味わいと個性をもっていますので、濃厚な香りを包み込むように口径が大きく、すぼまっている椀型のものを選ぶと良いでしょう。

醇酒(純米酒、生酛系)に合う酒器

醇酒タイプのお酒は、純米酒、生酛系のような香り高いものが多いのが特徴です。

醇酒タイプのお酒は、純米酒、生酛系のような香り高いものが多いのが特徴です。

醇酒は、香り、うま味、酸味のバランスがよく、最も日本酒らしさを持ち、良質の米と良質の水の味をダイレクトに味わえるタイプの日本酒です。

この醇酒タイプの酒には椀型で縁が薄いものを選ぶと本来の味わいを引き立てつつバランスよくまとめてくれます。

少し酸味が苦手という方は、同じく椀型でも縁が厚いものを選ぶと甘味が引き立ちます。

また、米本来の味を余すとこなく味わえる日本酒らしい日本酒という観点から、和風な酒器を用いるといっそう雰囲気が増すでしょう。

さて、ここまでそれぞれの日本酒に合った酒器をご紹介してきましたが、いくつかのタイプのものを組み合わせることでより楽しく飲めるといえます。

飲みながら酒器を替えても違いがわかるので面白いですね。

1杯目は口径が広めの酒器で華やかな香りを楽しみ、2杯目からは口径の小さいタイプの酒器で飽きずに飲むなどの楽しみ方が実現します。

以上のポイントを考慮に入れて酒器を選ぶと、日本酒の味わいを十分に引き出して楽しめるようになります。

おすすめの酒器

最後におすすめの酒器をご紹介します。

他にも、さまざまな種類の酒器があります。

酒器が生み出す味わいの変化は、想像以上に新鮮な体験となるに違いありません。

家飲みの時、お店で飲む方がおいしいとか、いまひとつしっくりこないという不満を感じたら、お使いの酒器に着目してみましょう。

いつものお酒が劇的に美味しくなるかもしれません。

フルートグラス

スパークリングワインに使われる背が高く細長いグラスです。

スパークリングワインに使われる背が高く細長いグラスです。

濃厚な純米酒から香り高い吟醸酒まで、幅広くマッチします。

お酒の良い持ち味を引き出しながら悪い部分は隠してくれるため、最初に買うならこれをおすすめします。

酒用グラス

フルートグラスはスパークリングワイン用ですがこちらは日本酒用に設計されたものです。

フルートグラスはスパークリングワイン用ですがこちらは日本酒用に設計されたものです。

その形も、100cc程度に抑えられた容量も絶妙です。

香りが立ちすぎず、ちょうど良い感じでお酒を飲むことができます。

持ったときに美しく見えるので、女性には特にぴったりです。

木製の酒器

木製の酒器を使用するとお酒には木の香りが付き、また違った風情で飲むことができます。

木製の酒器を使用するとお酒には木の香りが付き、また違った風情で飲むことができます。

飲みにくいと感じるお酒でも、木の香りが付くことでぐっと飲みやすくなります。

ひとつ持っておくと便利な酒器と言えるでしょう。

錫製の酒器

高級感抜群で、優雅な気分で飲みたいときにおすすめします。

高級感抜群で、優雅な気分で飲みたいときにおすすめします。

錫の器にはイオン効果があり、お酒が美味しくなると言われています。

口当たりがよく、味わいとしては酸味が抑えられやや甘く感じられます。

まとめ

どんなお酒をどんな肴で、さらにはどんな空間で飲むのかを、自由に選べることがお酒の醍醐味です。

そしてさらに、酒器選びによってもお酒の味わいや楽しさがぐっと広がるのです。